Mardi 11 octobre : Suite à la manifestation contre l’austérité, on apprend qu’une maison récemment occupée est menacée d’expulsion par la police. Cette maison était située rue Olivier Métra, dans le vingtième arrondissement. Au bout de quelques heures et devant la présence d’une quarantaine de soutiens, dont de nombreux voisins, la police s’en va, semblant considérer l’occupation comme régulière.

Mercredi 12 octobre : Rebelote, la police vient constater l’occupation d’une maison occupée au 194 rue des Pyrénées dans le vingtième arrondissement. La police fera deux brefs passages et la situation semble momentanément tranquille pour les occupants.

Vendredi 14 octobre : Au petit matin, une cohorte de policiers et de gendarmes mobiles expulse la maison occupée de la rue Olivier Métra. Les habitants une fois sortis de la maison sont arrêtés et mis en garde à vue. À cette heure-ci, ils y sont toujours et seront fort probablement déférés demain matin pour des chefs d’inculpations inconnus pour le moment. Au même moment, de nombreux policiers en tenue et en civil surveillent avec beaucoup d’attention plusieurs squats du quartier et ceci tout au long de la journée. Ils donnaient l’impression d’une attaque imminente sur la nouvelle maison occupée de la rue des Pyrénées. Par ailleurs toutes sortes de rumeurs sur de possibles expulsions imminentes circulent. Dans l’après-midi, les habitants du 194 rue des Pyrénées avec l’aide de plusieurs soutiens décident de mettre une table et des chaises devant leur porte et de diffuser un tract sur les évènements. Ils le diffusent aussi dans le quartier. Les voisins et passants témoignent la plupart du temps d’une vive sympathie et de solidarité pour les occupants et leur cause. Plus tard dans l’après-midi, les habitants de la rue des Pyrénées vont occuper le siège de l’AFTAM qui est le gestionnaire des lieux, en partenariat avec la Mairie du Vingtième. L’AFTAM est une entreprise qui gère des foyers de jeunes travailleurs migrants sur lesquels elles se fait du pognon. Un gestionnaire de plus de la misère quotidienne. L’occupation était notamment motivée par le fait que l’AFTAM a porté plainte contre les occupants de la rue des Pyrénées pour une soit-disant effraction, leur faisant ainsi courir le risque d’être poursuivis pénalement. Dans cette plainte a été intégrée une fausse preuve : des alarmes auraient sonnées le 11 octobre, ce qui signifierait que les occupants étaient dans les lieux moins de 48 heures avant le passage de la Police, rendant ainsi possible leur expulsion immédiate. Les bureaucrates de l’AFTAM restent imperméables à toutes les formes de discours, se moquant éperdument d’être responsables de l’expulsion des habitants du squat, et ne semblent pas suffisamment dérangés par l’occupation de leurs locaux pour satisfaire nos revendications. Ils préfèrent faire appel à la police, aussi nous finissons par quitter les lieux, ne préférant pas nous faire coincer dans les locaux de l’AFTAM en si petit nombre.

Les occupants libérés après passage au dépôt et devant le proc, les motifs officiels de l’expulsion restent flous. Ils seront poursuivis pour dégradation de bien en réunion (a priori pour la serrure « manquante »). Il semble que la flagrance ait été prolongée (habituellement 48 heures) par le parquet, ce qui a permis d’expulser « légalement ». Une manœuvre qui a l’air plutôt inhabituelle. Au cours de la garde à vue, les flics leur ont offert des clopes et des gobelets d’eau pour récupérer leur ADN.

Le 194 rue des Pyrénées tient toujours, malgré la présence permanente de flics en civil à partir de 6h du matin devant le lieu.

———————————–

Pas de trêve pour les ouvertures

Récit d’une expulsion

Le vendredi 14 octobre, notre squat a été expulsé suite à une plainte pour dégradation avec flagrance. Ces dernières semaines deux autres squats récemment ouverts ont été expulsés à Toulouse pour les mêmes motifs. À Paris, le squat du 194 rue des Pyrénées reste menacé. Ceci n’est que l’histoire rageusement ordinaire, d’une expulsion ordinaire, d’une garde-à-vue ordinaire et de ses suites…

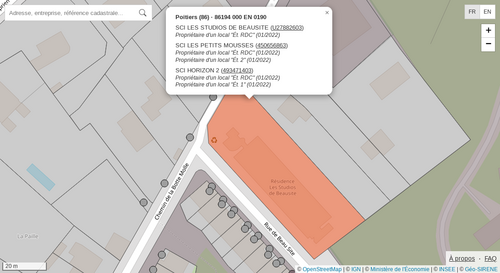

Le 18 rue Olivier Métra (Paris XXe) était une grande maison occupée depuis une semaine. Ce bâtiment vide depuis des années faisait rêver bien des habitant-e-s du quartier. Nous l’avons occupée avec l’intention d’y habiter. Mardi 11 octobre, en début d’après-midi, débarquent deux personnes se disant architectes, ils attendent Mme Mathieu la propriétaire : elle aurait acheté le bâtiment au mois de juin. Mme Mathieu arrive et s’énerve. Elle essaie de nous faire croire qu’elle est sans le sou, qu’elle est dans une plus grande galère que nous. Difficile d’y croire ! Qui peut se payer une telle maison en plein Paris ? Qui peut investir des millions pour se loger ? Bref, elle repart avec sa clique. À 16h, nous sommes assis-e-s sur le rebord de la fenêtre du 1er étage quand des keufs en tenue nous braquent avec un TASER en nous ordonnant de sortir immédiatement. Nous refusons. Nous leur tendons une facture EDF qui atteste de notre présence sur les lieux depuis une semaine. Au début, ils refusent de la prendre « descends si t’as des couilles… » Face à notre insistance, ils finissent par l’accepter. Très vite, des ami-e-s, voisin-e-s, squatteuses et squatteurs du quartier arrivent, les renforts des bleus aussi. Des voisin-e-s expriment leur solidarité en témoignant auprès des keufs que nous habitons là depuis une semaine, en refusant d’ouvrir la porte de leur immeuble à la police, en appelant leurs ami-e-s. Cela est malheureusement trop rare pour que nous ne puissions pas les en remercier et saluer leur solidarité, leur prise de position immédiate. La propriétaire et ses amis de la police finissent par s’en aller après trois heures de siège. Le lendemain, une autre occupation est constatée par la police au 194 rue des Pyrénées, dans le même arrondissement. Une rumeur parle d’une expulsion dès le lendemain pour ce dernier, elle n’a pas, pour l’instant, eu lieu. Jeudi, un homme vient poser des questions, il sort sa carte de police en nous disant qu’il est de la préfecture. Il demande combien nous sommes et à quel mouvement nous appartenons.

Le lendemain, veille de la trêve hivernale, à 7 heures, entre cinquante et cent flics et gendarmes bloquent la rue. Un groupe d’intervention, sans écusson, ni insigne, nous réveille à coup de bélier et de meuleuse. TASER avec pointeur laser. « Personne ne bouge ! Main sur la tête ! Au sol ! Ferme ta gueule ! » Pas le temps de mettre des chaussettes. Genou qui t’écrase contre le sol. Serflex ou menottes. Des officiers de police judiciaire débarquent. Notification immédiate de garde à vue. Il est 7h15. Embarquement immédiat. Pas le temps de réunir des affaires. Dans la rue, du monde aux fenêtres. Nous arrivons tou-te-s les six au commissariat du XIXe transporté-e-s par les gendarmes. Le chien qui était avec nous a disparu. Nous sommes en colère, l’ambiance est tout de suite tendue avec les condés. Pendant l’expulsion, des flics en civil font le pied de grue devant les autres squats du quartier. Nous sommes mis-es en cages. Femmes et hommes séparé-e-s dans des cellules proches. Médecin, avocats, auditions, nous n’avons rien à déclarer, refus empreintes et ADN. Les auditions sont faites par des OPJ du XXe et le SIT [Service d’investigation transversale : C’est un service « expérimental » de la préfecture de police de Paris qui fait le lien entre les « services spécialisés » ( Renseignement généraux, police scientifique, brigade criminelle, SDAT) et les « partenaires institutionnels » (mairies, ministères…).]. En aparté, certains essaient de la jouer sympa : « aujourd’hui réfléchir c’est désobéir comme disent les bidasses », « excusez nos collègues », « tous les flics ne sont pas des abrutis » [sic], ils nous paient des clopes, nous proposent des verres d’eau pendant et après les auditions. Nous nous méfions, mais pas assez. Ils veulent notre salive pour leur fichier ADN, le FNAEG [Le Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), créé en 1998, est un fichier commun à la police et à la gendarmerie qui gère les traces ADN prélevées au cours des enquêtes]. Nous verrons sur un bout de papier « ADN eau : non / ADN mégot : ok ». Ils jouent la compréhension, tentent de nous faire parler en dehors du cadre officiel : « mais il y a bien quelque chose de politique derrière tout ça ? J’aimerais comprendre. Nous ne sommes plus en audition. » Nous foutons le bordel en cellule pour obtenir à boire, des tampons périodiques ou pour aller pisser. Cela fonctionne et nous permet de ne pas nous sentir trop impuissant-e-s malgré les provocations, les intimidations, les menaces de tabassage. Au bout de quelques heures, une GAV supplétive [Nouvelle notification des droits suite à un délit constaté durant la garde-à-vue. Ne la rallonge pas.] pour refus de se soumettre aux empreintes. Re-médecin, re-avocats, re-auditions. Nous répondons la même chose refusant les déclarations, les questions, le fichage. Ou pas : pour plusieurs d’entre nous, ils arrivent avec les PV déjà imprimés « j’ai écrit je n’ai rien à déclarer et refus de signer, ça vous va ? » Au marqueur rose, il signeront le PV de l’une de nous à sa place. On gueule pour vérifier que toutes nos affaires sont là. Les fouilles sont bâclées, les affaires récupérées dans le squat par les keufs sont à peine notées, il nous en manque la moitié.

Nous sommes transféré-e-s vers le dépôt de Paris-Cité à 18h30. Arrivée au dépôt : re-fouille, re-inventaire, on gueule un coup pour nos affaires, mais surtout pour exprimer notre colère. Côté homme, nous sommes mis dans des cellules individuelles. Elles semblent neuves à flamber. Eau, chiottes, banc en béton avec pour certains un matelas, parfois une couverture, ou juste le béton. On peut gueuler personne ne nous entend. Une lumière blanche nous écrase la tête toute la nuit, la ventilation bourdonne en permanence créant un courant d’air dans la cellule. Tout à coup, on se sent seul, impuissant, enterré, même si l’on sait que cela ne durera qu’une vingtaine d’heures. Médecin que t’as l’air de faire chier, gamelle comme en GAV qui t’arrive froide à 10 heures du mat’ sans un mot, si elle arrive. Nouvelle tentative de prise d’empreintes. Côté femme, même ambiance mais avec, aux côtés des keufs, des bonnes sœurs pour matonnes. Repens-toi si tu veux bouffer, sinon moisis dans ta cellule. Dans le même trou, le centre de rétention pour femmes. Lorsqu’elles lâchent un croûton de pain ramolli, elles jouent la division : « tu manges le pain des étrangères ». Ces bonnes sœurs matonnes qui jouent la charité, nous dégoûtent. Si on sait qu’on doit être présenté-e-s à un magistrat dans les vingt heures, les retenues, c’est tous les vingt jours qu’elles peuvent avoir un espoir de libération. Si on peut rester au maximum quarante heures, elles, c’est pendant quarante-cinq jours qu’elles se tapent la morale des bonnes sœurs, si elles ne sont pas expulsées avant. Vers midi, transfert vers la souricière, le P12 pour les gendarmes. On passe par les galeries techniques sous le Tribunal, avant d’arriver dans des cages collectives à côté des bureaux du parquet. Cela fait du bien de revoir les copains copines, de pouvoir discuter, de partager des galères, des conseils, des sourires avec les autres enfermé-e-s. L’un de nous, oublié en cellule, n’aura pas ce maigre plaisir. Au bout d’une heure on voit des vice-procureurs. Une convocation pour un procès le 16 novembre, « destruction du bien d’autrui commise en réunion et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police ». Retour sur le banc du dépôt, dans l’attente du « bon de liberté » et de nos fouilles. Les ordinateurs, mettront plusieurs dizaines de minutes à revenir. « Ils sont dans un autre service » nous dira-t-on. Nous les retrouvons allumés, alors qu’ils étaient éteints la veille. De retour devant la maison, on ne peut pas récupérer nos affaires : les portes et les fenêtres ont été murées. La voiture est à la fourrière, le chien restera dans une cage durant quatre jours : 300 euros dans leurs poches et une puce sous la peau du chien ! Et ce qui est resté à l’intérieur ? Nous n’en savons rien. Nous recroisons quelques voisin-e-s avec qui nous échangeons des mots amicaux. « C’est du gaspillage de maison ! », nous dira une gamine du quartier.

Ce que nous voulons, c’est un lieu pour vivre à plusieurs. Un endroit que l’on habite sans vouloir attendre d’avoir les bons papiers, les bons revenus, le bon piston à la mairie. Ce que nous refusons c’est le contrôle généralisé. Dans les transports, dans la rue, dans les écoles, face aux institutions qui nous exploitent et qui nous gèrent, le fichage est généralisé. Les rafles quotidiennes, la vidéo-surveillance, le puçage du vivant, toutes les chaînes sécuritaires, toutes les prisons et le monde qui les a créées. Ce que nous refusons c’est l’exploitation, la spéculation, de devoir payer pour exister, de crever sur l’autel de la propriété privée. Ce que nous saluons, c’est la solidarité des habitant-e-s du voisinage, de nos ami-e-s, de nos camarades.

Les ex-occupant-e-s du 18 rue Olivier Métra

[Tract à télécharger ici en PDF.]