«Mais la plupart des hommes ne font pas le compte de tous les biens qu’ils ont reçus, de tous les plaisirs dont ils ont joui.

Un des défauts de la douleur, entre autres, c’est qu’elle n’est pas seulement vaine mais ingrate. Ainsi donc, parce que tu as perdu un tel ami, tu as tout perdu ? Tant d’années de vies si étroitement nouées, une telle intimité, un tel partage intellectuel n’ont mené nulle part ?

Avec l’ami, tu enterres l’amitié ? Pourquoi alors te désoler de l’avoir perdu s’il ne te sert à rien de l’avoir eu ?Crois-moi, même si le sort nous en a arraché la présence, une grande partie de ceux que nous avons aimés demeure en nous. Il est à nous, le temps passé, et rien n’est plus à l’abri que ce qui n’est plus.»

Sénèque, Lettre à Lucilius, Lettre XCIX

Mardi 20 novembre, la cabane avait 3 mois. 3 mois depuis son communiqué.

3 mois qu’elle est habitée, occupée sans relâche. Nuit et jour, constamment. Ces chroniques, nous les devons aux mondes qui nous ont mené là et à ceux qui nous tiennent ici. Le défilement des années passées ici nous a appris que même des expériences alors jugées inoubliables finissent par s’évaporer dans le bouillonnement tumultueux des vies qu’on mène. Plus certainement si on ne les raconte pas. Voici quelques témoignages du quotidien donc, du temps qui s’étire, qui se dilate dans cette flaque d’eau, devient semaines puis mois.

Photo souvenir, voici l’est de la zad le 23 juillet 2012.

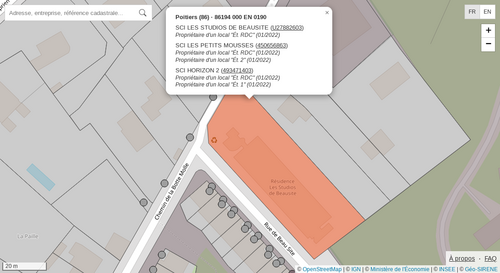

à quoi ça ressemble quand un proprio fait du terrassement zone est

« Les noues pourries », c’est ainsi qu’on appelle celle qui figure plus froidement au cadastre comme la parcelle 104 de la feuille ZM sur la commune de Vigneux-de-Bretagne. Appellation fréquente dans la région et sur la zad (la Noë Bernard, la Noë Verte, la Grande Noë, la Noue non Plus, les Noues qui poussent) une noue désigne un endroit marécageux, une étendue d’eau, une prairie humide. De l’ancien français noe, noue, noet pour « sol gras et humide ; terrain bas inondé dans les débordements. »

À qui n’a pas encore eu l’occasion de parcourir les sites du cadastre et de l’IGN, je vous le recommande vivement. La propriété et le morcellement apparaissent au grand jour. Les cartes en disent long : on comprend mieux la disposition des haies, on devine celles qui, arasées au fur et à mesure laisseront place à des parcelles plus vastes, plus simples à cultiver tandis qu’en parallèle l’outil mécanique se développe. Paradoxalement, le projet d’aéroport protège en partie la zone de la folie du remembrement, cette vaste entreprise de démantèlement du maillage bocager qui sur la zad donc, restera particulièrement dense ; certaines prairies font à peine 1000 mètres carré.

« Trames vertes », « corridors écologiques » aujourd’hui, évidences d’hier, j’invite qui ignore encore l’importance des arbres et des haies à consulter le travail de l’association Prom’Haies.

Pour mieux s’apercevoir de la compacité de ce paysage rural, de cette densité si singulière, il faut gagner en hauteur : pour cela, peu nombreuses sont les cimes suffisamment hautes. L’antenne-relai incendiée au nord de la Grée, par contre, monte à 30 mètres de haut et offre un point de vue saisissant, mais peu accessible. Restent les cartes, aériennes ou satellites qui sont mises à notre disposition. Les étudier permet de mieux visualiser les particularités des territoires que nous habitons ; quelles altitudes, quelles couches géologiques, réseaux hydrographiques, quelle évolution des boisements dans le temps ? Quel découpage parcellaire pour quelles pratiques agricoles ? Toutes ces indications sont autant de repères qui permettent de mieux (se) situer et (s’) orienter, deux aptitudes nécessaires à trouver son chemin, tendre vers sa destination.

Les cartes sont des outils de compréhension d’un territoire ; les flics avaient les leurs bien quadrillées.

Le service ’remonter le temps’ du site de l’IGN permet de consulter la carte de Cassini, première carte détaillée du royaume de France, des cartes d’état-major du 19e, des photos aériennes remontant jusqu’aux années 50 et des cartes IGN évidemment. On peut parcourir, superposer, comparer, télécharger en libre accès.

De gauche à droite et de haut en bas : le Sabot, les 100 Chênes, le No Name et son cabaret, le champ de bataille, le champ ’mé’, la cabane des filles, en dessous le Far, et planqué dans les bois à droite Mandragore.

Quel rapport avec l’occupation de la cabane sur l’eau ?

Dans l’attente de l’avenir, nous sommes ingrats à l’égard des faveurs reçues, comme si cet avenir (à supposer qu’il se réalise pour nous) ne devait pas rapidement devenir du passé. C’est restreindre de beaucoup son plaisir de ne jouir que du présent. Le futur et le passé ont leur charmes : l’un c’est l’attente, l’autre le souvenir. Mais si le premier est en suspens et peut ne pas se produire, le second ne peut pas ne pas avoir été. Quelle est donc cette folie de laisser filer le bien le plus assuré qui soit ? Contentons nous de ceux que nous avons déjà puisés, si toutefois notre âme n’a pas été percée au point de laisser couler tout ce qu’elle avait reçu.

You don’t miss your water till your well runs dry

A la présence de toutes ces caravanes, ces camions et cabanes, on suppose l’effervescence qui agite l’espace à ce moment là.

Aujourd’hui ? Géoportail ne possède pas de photographie actualisée, pas de version post-expulsion, qui laisserait voir les ornières laissées par les pelleteuses. La mise à jour, je vais tenter de vous la présenter telle qu’elle nous apparaît.

Il nous a fallu un certain temps pour nous acclimater, l’intégrer nous-même. Au départ on la refuse. On s’accroche au passé, on ne veut pas voir ce qui s’impose à la vue. On choisit d’être « rappelées plus tard ». Mais voilà que les bugs se généralisent, on constate que notre version est dépassée, ne fonctionne plus ou que par intermittence.

Actualisation en cours d’une mise à jour forcée.

« Veuillez patienter », certaines données s’assimilent plus vite que d’autres ; elles viennent par paquet ou seules.

« Ah tiens… il n’y a plus le port, ni la boîte, ni le far, ni jessy, ni mandragore, ni ouschnok, ni le no name ni… ces lieux où nous nous rendions allègrement pour y retrouver nos comparses et où avaient cours nos activités quotidiennes. »

Ce paquet là est passé il y a quelques mois déjà, mais pas intégralement. Il y a des extensions qui s’y ajoutent, parce qu’on ne mesure pas instantanément l’intégralité des aspects que ce qu’on a perdu représente.

On retrouve des déchets en tout genre, de toutes les formes. Parfois des fragments d’objets que nous chérissions, d’autres qui s’étaient retrouvés là mais dont nous n’avions jamais su quoi faire. On excave une gamelle par ci, récupère un bidon étanche par là. Tiens une charnière.

Ce qui faisait office de poteaux, traverses ou solives et soutenait nos cabanes avant qu’un godet ne s’abatte dessus est débité à la bonne longueur ; on le fend, le range, puis le brûlons. On ne manquera pas de bois cet hiver.

« Ah tiens, les ami.es qui sont parti.es, ne reviennent pas…’

Quand on parcourt le quartier, on marche sur les ruines d’une époque révolue que la végétation n’a pas encore intégralement recouverte, dans un cimetière peuplé des fantômes de nos souvenirs, bons ou mauvais.

Mais quels secours trouver contre ces pertes ?

Celui-ci : garder en mémoire le souvenir des choses perdues et ne pas laisser s’échapper avec elles le fruit que nous en avons eu.

On nous arrache ce que nous avons, jamais ce que nous avons eu. Il faut être un monstre d’ingratitude pour se considérer, lorsqu’on a perdu, quitte de toute dette. Le sort nous enlève la chose, il nous en laisse la jouissance et le fruit, que nos regrets injustes nous font perdre.

Qui est arrivé quand ? Comment elle s’appelait déjà ? Il s’est passé quoi en mai 2014 ? Tu te souviens comment elle a brûlé la Cour des Miracles ?

Les repas vegan au Sabot ? Les soirées au cabaret ? Les bœufs à la Boîte Noire ? Les veillées à la plateforme ? Les levers de soleil à la Chèvre ? La neige au matin ?

« Tu te souviens ? » « Aaaaah ouais ! »

Quand on a creusé Huguette, les nuits de pleines lunes dans le champ de la discorde, les parties d’échecs interminables au Port et toutes ces heures passées les mains face au feu.

« Ouais je m’en souviens ! »

Baume au coeur. Dans nos mémoires respectives on prospecte, à la recherche de noms et d’images. Archéologie collective pour guérir des plaies que l’on partage.

La vie sauvage s’épanouit plus que jamais dans les friches, les sentes sont innombrables. La nuit, on entend les hardes de sangliers, laies et marcassins traverser le bois qui borde l’étang. C’est pas très discret une harde. Ca grogne, ca crie, ca renifle avec la truffe le sol à l’affût des glands et des chataignes. Pas sûres de si la harde s’engueule ou si elle pousse des cris de joie, on l’entend se jeter dans l’eau dans mille éclaboussures. On est là, debouts sur la terrasse, à l’écoute de ce spectacle essentiellement sonore. Leur présence est devenue familière. Renard.es, chevreuils et chevrettes repeuplent aussi ces terres désormais inhabitées dans une tranquilité relative : maintenant que les cabanes sont tombées, les chasseurs ont reprit du terrain et leurs coups de feu résonnent dans des espaces que l’on croyait inviolables.

On retrouve des cadavres venus mourir étalés dans des talus.

« Ah tiens… le lieu camarade le plus proche, c’est la Grée à plus d’un kilomètre de là »

C’est loin un kilomètre quand on a connu la proximité des cabanes de l’est.

Maintenant, quand on va aux champignons, que l’on part faire du bois, où simplement que l’on se promène, ce sont moins des potes que l’on risque de trouver que des chasseurs, des flics et des agents de la mairie. Désarroi.

Lundi 24 septembre.

Sommes réveillés par un lamier et une pelleteuse, leur bruit a fait irruption, nous tient crispées. Ce sont les arbres qui hurlent. On s’inquiète, le temps de discerner d’où les nuisances proviennent.

Une fois celles-ci localisées, on redescend ; nous ne sommes pas menacées.

Un lamier, c’est une machine dotée d’un bras téléscopique sur lequel sont montées des lames de scie circulaires.

Ca sert à élaguer des arbres, tailler des haies. Les sonorités produites diffèrent en fonction des essences que les scies traversent. Parfois les lames se coincent dans un sursaut aigu, chauffent, se taisent, puis se relancent et finalement gagnent contre la lignine, laissant derrière elles de bien tristes moignons.

C’est la saison.

Depuis qu’ils savent l’aéroport abandonné, certains proprios engagent des entreprises agricoles pour entretenir leurs parcelles. C’est le cas d’Alain, que j’ai eu l’occasion de rencontrer ces dernières semaines, et qui n’a pas lésiné sur les moyens. On s’est rencontrés sur la rive de l’étang. Je revenais nu d’un tour en barque sur le chantier, il arrivait dans ses chaussures de marche, machette à la ceinture. Il évoque la situation de la parcelle dont sa femme est propriétaire, à 50 mètres derrière nous. Il dit qu’il est à la retraite, qu’il fait du bois. Qu’il comprend ce qu’on défend. Il dit aussi qu’il va acheter une faucheuse pour l’atteler à son quad et entretenir le champ. On se quitte là. Quelques jours plus tard, ce fameux 24 septembre, un entrepreneur – manifestement pas un naturaliste en lutte – engage les travaux, récupère 1 mètre 50 de large sur les bordures et monte un tas de bois vert immense au milieu qu’il laisse cramer des jours durant.

Non. Non, cette bande creusée jusqu’à l’argile n’est même pas un drain. J’ai demandé à Alain, j’étais quand même curieux de comprendre. Cette tranchée, c’est pour délimiter son terrain. C’est de la signalétique. Si si ! Et puis, il a fait aménager une entrée dans le bois attenant, pour pouvoir se garer. Il a ramené des remorques entières de gravier et des rouleaux compresseurs. « Toute façon c’était pas une zone humide, sinon je l’aura vu ! » qu’il me dit. Le maire n’a pas apprécié qu’il s’y prenne sans autorisation, il risque maintenant le tribunal. De notre côté, on n’a pas apprécié non plus, mais on n’a pas vraiment de tribunal. Justice s’est faite de façon discrétionnaire ; la pelleteuse qui dormait pas loin s’est retrouvée dégarnie de quelques boulons et on ne l’a plus entendue depuis.

L’épisode du bal trap

Ce samedi matin est perturbé par des coups de feu. Après un temps de réflexion, constatant que le feu ne cesse pas, donc qu’il ne s’agit pas d’une battue, on finit par comprendre que, une fois n’est pas coutume, nos voisins de la Paquelais sont bien bruyants ; ils fêtent leur ball trap comme chaque année. Ouf ! On essaye de se détendre, fortes de cette certitude mais les explosions nous rappellent les expulsions et leurs 11 000 grenades. Les souvenirs fusent, stressants, omniprésents. Des copines arrivent à la cabane avec pinceaux, crayons et peinture. Et voilà, on se retrouve entre filles à faire un superbe dessin collectif sur le mur de la cabane quand une voix nous appelle depuis la berge : « Héé ! Les filles ! On vous tire pas dessus ?! » « Bah… non…. Tu vois bien ! » « Il y a le mot qui tourne qu’on vous tire dessus et que la cabane se fait expulser ! » Et vient bientôt le tour du talkie de demander confirmation ; on dément et précise qu’ici tout va bien. Seulement, à la zad, les rumeurs vont vite et celle-là a été jusqu’à l’ambazada qui accueillait alors une semaine de rencontres internationales à propos de territoires en luttes et de quêtes d’autonomie, la semaine intergalactique. Et tout le monde là-bas trouva une bonne excuse pour venir voir la plus belle (la seule) cabane des Noues qui poussent. Cet après-midi là, l’étang vit passer plus de monde que jamais : une cinquantaine de personnes vinrent saluer ses eaux verdâtres et sa cabane toute neuve.

Les couleurs moites qui animaient encore il y a quelques instants les rives que mes yeux contemplaient se sont éteintes pour laisser place à des couleurs plus ternes. Le soleil est tombé sous l’horizon. Je scrutais encore les martin-pêcheurs qui se tenaient à l’affût de leur proie depuis les souches et autres branches mortes qui bordent l’étang. Les racines des arbres, et plus particulièrement celles des aulnes se découvrent à mesure que le niveau de l’eau descend, laissant entrevoir des formes qui rappellent celles que dessinent les palétuviers dans les mangroves.

La surface de l’eau laisse apparaître de nouvelles souches au fil des semaines. On en devinait certaines depuis le toit de la cabane, dénoncée par des tâches dont la teinte sombre jure avec celle dominante d’une profondeur toute relative. Juché sur le toit, je cartographie mentalement les lieux. C’est parce que je passe du temps à regarder que je vois. J’observe l’évolution en temps réel de l’environnement que j’habite. Pas d’autre pollution lumineuse ici que celle des bougies, pas d’autre pollution sonore que celle de la radio. Plus de chiens qui aboient, peu d’humains qui viennent. Au loin encore quelques moteurs. Différentes teintes de rose parent à présent les nuages élancés qui arpentent le ciel. La luminosité faiblit. L’œil s’en trouve reposé. Le jour est mon seul écran, et le voici qui s’éteint doucement. Les détails que je percevais, les nervures des feuilles, les cannelures des troncs qui font le relief des écorces, les palettes de couleurs que je pouvais jusque-là distinguer s’éteignent en se confondant avec le reste. Je sors. Ici, sortir signifie : je pousse la porte et franchis le seuil. Simplement. Pas de verrou donc pas de clé, pas de paillasson, d’escalier, d’ascenseur, pas de sas, de bouton à pousser, pas de miroir, d’éclairage automatique, d’odeur de produits nettoyants, pas de boîte aux lettres. Seulement une porte à pousser. Je la rattrape derrière moi pour empêcher qu’elle ne tombe et provoque un bruit dont je préfère me passer, celui des bois qui se cognent. C’est toute la cabane qui résonne alors tant la porte est lourde ; on entend quelques objets à l’intérieur se déhancher soudainement avant de reprendre place.

Je dépose la porte en douceur contre son cadre, me retourne en me disant que je n’ai pas encore vu le héron aujourd’hui, et le voilà qui s’insère dans mon champ de vision. D’un quart de tour, je me tourne vers lui et le vois finir son vol gracieusement pour atterrir sur l’une de ses branches mortes qui surgit de l’étang. Je l’observe. Je le contemple même. Son bec en forme de couteau, son cou effilé, ses longues pattes jaunes et son plumage gris. Cette prestance si singulière aux échassiers. Je me mets à espérer qu’il reste, et le voilà qui s’envole, sans un cri, et s’élève au-dessus de l’étang. Il tourne en cercle et gagne la cime d’un aulne proche. Il se tient face à moi. Je suis debout sur la terrasse. Mes yeux ne l’ont pas quitté, c’est un spectacle dont ils ne savent pas se lasser. Il reste là quelques secondes et décolle à nouveau. Les hérons sont pudiques et je me sens voyeur malgré moi. Je regagne l’intérieur de la cabane et monte sur le lit. Son extrémité où repose chaque soir nos têtes donne vue sur la partie nord-est de l’étang. Je m’allonge derrière le double vitrage. Il faut peu de temps pour qu’un martin-pêcheur s’offre à mon regard. En voilà qui ne craignent pas d’être vus. Ils, elles – seule une tâche orange sur la partie inférieure du bec permet de distinguer les femelles des mâles ; difficile donc, de les distinguer sans jumelles – se seront montrés toute la journée, allant jusqu’à se percher sur les aulnes incendiés qui flanquent la cabane.

Ils semblent s’être accommodés de notre présence et n’évitent désormais la cabane qu’au plus près. Ils se suivent, poussent ces trilles brèves et stridentes qui leur sont propres puis se quittent, partent d’un côté chacun à toute vitesse, longent les rives en passant dessus-dessous les obstacles qui se présentent à eux et éventuellement se retrouvent. Ils sont aussi vifs que les couleurs qu’ils portent.

Chroniques la police et les huissiers

Les gendarmes, eux ont des couleurs moins vives. On a eu des moments un peu tendus les premiers temps, on pensait pouvoir être expulsées à peu près chaque matin. Les flics venaient alors nous voir plusieurs fois par semaine – un peu dèg qu’on ait construit une cabane à leur nez et barbes – parfois nous réveillant de leur voix, ce qui est assez pénible lorsque l’on est déjà contraint de les voir. Allongés dans le lit ou debouts à la fenêtre, on les compte avant de relayer leur présence au talkie. Ils viennent à trois, le quatrième restant pour garder la voiture, à une dizaine, parfois 15 à 20, territoriaux, PSIG et gendarmes mobiles confondus, treillis, gilet pare-balles et fusil d’assaut (on ne sait jamais !). Ils paradent ainsi dans les Noues qui poussent carte en main, sans discrétion. Se font déposer à un point A et rejoignent leur point B où leurs fourgons les retrouvent. Parfois ils passent sans s’arrêter, parfois ils passent en désignant la cabane et en faisant de grands gestes qui de loin paraissent être ceux d’un protocole d’expulsion qui s’élabore. On entend des ’Ah c’est joli ici !’. Sur le chemin qu’ils empruntent couramment, quelqu’un a frénétiquement écrit au charbon XIII XII sur toutes les planches d’une palette abandonnée.

Il y a des heures pendant lesquelles on se sait tranquilles, et puis, avec le temps, l’habitude, on parvient quand même à se trouver un équilibre entre qui-vive et sérénité. Ce qu’on a on est prêt.es à le perdre et c’est justement là notre force. Ainsi avons-nous développé une méthode en cas d’expulsion qui détermine les gestes à adopter en priorité lorsque le moment viendra, si le moment vient.

A ce propos, on souhaitait rendre public que : si on devait être expulsées, on voudrait que ce ne soit pas par les gendarmes mobiles d’un escadron tout naze comme celui de Moulins, dépêché parce qu’il se trouvait dans le coin par hasard, ou pour sécuriser exceptionnellement un match de foot nan. On veut tous les hôtels du département réservés, le GBGM entier, Richard Lizurey sur place, un hélico au moins et le GIGN qui en descend par des câbles d’acier et atterrit sur le toit.

On veut que ça ait de la gueule ! Se faire hélitreuiller jusqu’à Waldeck ou la caserne Lamoricière.

Pas qu’ils débarquent à une petite dizaine, tard le matin avec des canots recousus de la SNSM.

On veut des zodiacs flambant neufs et toute la CNAMO à bord ! Qu’on puisse en parler fièrement.

Non, c’est pas Lizurey, seulement quelques territoriaux que l’on reconnaît à force et des mobiles de Bordeaux, qui viennent pour la première fois. Ce mercredi 31 octobre, les gendarmes se sont acoquinés d’un huissier en premier plan, assis sur le tronc, à l’aise dans ses baskets rouges. Cette racaille à l’air bien sûr d’elle. Il dit qu’il est envoyé par le proprio, qu’il vient constater l’occupation. Il veut savoir si on a une identité à lui donner pour la procédure juridique. Si on lui en donne une, on a le droit à un procès donc à une défense ; si on ne lui en donne pas, il peut déroger au principe de contradiction et ainsi faire valoir une procédure d’exception, l’ordonnance sur requête. C’est une procédure rapide, l’affaire de quelques jours/semaines, et dans laquelle seul le requérant (ici le proprio) est tenu informé de la décision qui, en l’absence de toute autre partie lui est toujours favorable. Jusque là, nous n’étions donc pas légalement expulsables (ce qui n’empêche pas les incendies). Je suis assis dans ma barque, la rame qui repose perpendiculaire à mes cuisses. Je suis pas sûr de ce que je dois faire. Je lui demande si je peux le joindre plus tard, pour éventuellement lui filer une identité, ça a pas l’air de l’arranger, il me dit que plutôt non. Je n’ai pas la présence d’esprit d’aller consulter ma camarade et à la question « Est-ce que vous avez une identité à me donner ? » je réponds « plutôt pas ». Expulsables, on croyait l’être jusqu’alors. Ne pas donner d’identité à ce moment, c’est ne pas profiter de l’opportunité d’une procédure juridique qui offre un peu de répit et la garantie d’être informés lorsqu’est prononcée l’expulsabilité. Après entretien et réflexion avec la cohabitante, je lui présente mes excuses : elle était prête à donner son nom. Trop tard. Tant pis : expulsables mais pas expulsées. Qu’ils viennent !

En attendant, on profite de chaque jour à la cabane comme si c’était le dernier, c’est-à-dire pleinement.

Hâte-toi donc de vivre, mon cher Lucilius, et conçois chaque jour comme une vie entière. L’homme ainsi préparé, celui dont la vie a été chaque jour complète, est bien tranquille.

Mais ceux qui vivent dans l’espoir du lendemain, le temps leur échappe sans cesse.

Alors s’approche le désir insatiable, accompagné de ce sentiment misérable qui rend toutes choses si misérables : la peur de la mort.